Confira todos os textos da edição #311

- Se quiser entender a história do povo negro, é preciso atentar para as manifestações culturais negras, por Raphaela Donaduce Flores

- Djalma do Alegrete: “O último abacaxi que lancei na sociedade de consumo internacional” – Parte I, por Jandiro Koch

- Personagens de uma vida: Luís Gomes, Juremir Machado da Silva

- Histórias de Autógrafos: Ruy Carlos Ostermann em “A paixão do futebol", por Carlos Gerbase

- O povo de religião em filme: uma entrevista com Carlos Caramez, por Luís Augusto Fischer

- Medir em palavras as coisas humanas, por Helena Terra

- Da roça ao Planalto, por Nubia Silveira

- 1902: Uma litografia a cores no relatório dos comerciários, por Arnoldo Doberstein

- A medida das coisas humanas: capítulo I, por Helena Terra

Ainda estávamos fechados, sem poder expor o nariz para fora de casa, em razão da covid-19, quando o cientista político Benedito Tadeu César me apresentou Marlise Fernandes, durante uma reunião virtual. O amigo comum ressaltou que ela era feminista e ativista histórica do Movimento das Margaridas, como ficou conhecido o grupo de mulheres do campo que, nos anos 1980, deu início a uma grande luta: a de que o Estado (Rio Grande do Sul) reconhecesse sua condição de trabalhadoras rurais e o seu direito à aposentadoria.

Naquela reunião, como diria Donald Trump, deu liga. Não a liga falsa, alardeada pelo norte-americano, mas a autêntica, que se transformou em amizade e admiração. Tínhamos encontros online todas as semanas. Sempre calma e afável com os e as participantes do grupo – que preparava um programa virtual de entrevistas – Marlise se revelou uma grande dialogadora. Era quem conseguia organizar a discussão. Mostrou por que, ainda adolescente, foi uma das organizadoras do Primeiro Encontro Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais, realizado em 17 de outubro de 1985, no Estádio Beira-Rio.

No depoimento abaixo, Marlise fala sobre sua vida de trabalhadora rural, iniciada aos oito anos, e relata como, há 40 anos, as agricultoras se reuniram para defender suas reivindicações e conquistar direitos inexistentes. Ela acredita que, ao conhecerem o Movimento das Margaridas, outras mulheres entenderão que juntas podem mudar suas vidas. Saberão que precisam ter autonomia para criar espaços e caminhos próprios.

O que diz Marlise:

Nasci em 1966, em Boa Vista do Buricá. Meus pais eram arrendatários de uma pequena propriedade rural. Eu tinha um ano, quando nos mudamos para Ponte Alta, interior de Três de Maio, onde meus pais, Décio e Celita, compraram uma área de 11 hectares. Comecei a trabalhar na roça aos oito anos. Ajudava a aumentar a renda da família. O trabalho no campo não tem descanso. Começa antes do sol nascer e só termina quando ele se põe. Isto todos os dias da semana. Nós tínhamos animais pequenos e grandes, cuidados por mim e pelos meus três irmãos, bem mais moços do que eu.

Para estudar, eu precisava caminhar cinco quilômetros de ida e cinco de volta. Aprendi a falar português aos sete anos, na escola. Até aquele dia a família praticamente só falava alemão. Ensinei um pouco mais de português para meus pais.

O pai e a mãe eram diferentes dos outros colonos da comunidade. Mais modernos. Diversificaram a produção. Criaram animais, plantaram verduras, legumes e frutas. Plantaram soja e fumo. Fomos cobaias da Souza Cruz, a indústria de cigarros, que comprava toda nossa produção. Resultado: com a aplicação de veneno na plantação de fumo, meu pai contraiu uma doença cardíaca e hoje eu também estou usando marca-passo e sofrendo com isso. E por carregar, diariamente, muito peso, todos nós sofremos com problemas na coluna.

A “falação” da vizinhança foi grande quando meus pais fizeram um empréstimo e compraram vacas holandesas, vindas do Uruguai, e uma ordenhadeira elétrica. A energia chegou na propriedade quando eu já tinha 12 anos. Nós deixávamos as vacas livres no campo para comer o pasto. Os vizinhos diziam: “Estes alemães são preguiçosos. Não querem cortar o pasto nem ordenhar as vacas”.

Minha mãe era uma mulher da roça, semialfabetizada. Mas, ao contrário do que se poderia esperar, tinha uma visão de vida distinta dos demais colonos de Ponta Alta. Ela, por exemplo, defendia o direito ao aborto, sem usar esta palavra. Dizia: “se discriminam a mulher, porque ela é mãe solteira, tem que deixar ela tirar”. A comunidade marginalizava não apenas as mães solteiras, mas também as mulheres que casavam grávidas. Eu me revoltava com os preconceitos e perguntava para a mãe: “por que não nasci homem? As mulheres sofrem tanto e não tem direito a nada”.

Aos 13 anos, quando o governo federal cortou ao meio a nossa propriedade para construir a BR-472, que liga Frederico Westphalen à Barra do Quaraí, passei a vender frutas e legumes na beira da estrada. Nesta época, eu já tinha concluído o primário. Para seguir estudando era preciso ir para cidade. Não tínhamos dinheiro para o transporte. Fiquei na roça. Só voltei a estudar aos 17 anos, quando o pai comprou uma Kombi, que eu dirigia sem ter carteira de motorista. As aulas eram à noite na cidade. Eu dava carona para os e as colegas na Kombi da família. Fui muito criticada pela comunidade por ser motorista. Aos 40 anos, fiz o Supletivo e depois Faculdade.

Ainda adolescente, incentivada pela mãe e seu espírito desafiador, procurei sair dali. Na roça eu não tinha futuro. Busquei outros lugares fora de lá. Queria me comunicar com quem tinha experiências que eu não tinha.

Em Ponta Alta, havia a escola rural, a sociedade de domas e de tiro ao alvo e, aos domingos, missa, oficiada no salão da escola por um padre que vinha da cidade. Nós participávamos da missa, novenas e outras atividades religiosas, apesar de a minha família não ser muito católica. Decidi me inscrever para dar aula de catequese, uma maneira de fazer algo que não fosse plantar, ordenhar e vender na beira da estrada.

Para ser catequista, fui mandada para a cidade, onde fiz o curso de catequese. Mas esta experiência terminou mal. Num determinado dia, durante o sermão, o padre disse que estávamos enfrentando problemas porque não rezávamos o suficiente, porque não tínhamos fé. Um dos meus alunos resolveu contestar. “Padre, a professora de catequese sempre diz que não adianta rezar sem lutar para que as coisas mudem.” O resultado foi uma grande crise. Acabei me afastando da catequese, me frustrando com o conservadorismo de setores da Igreja. Mas continuei tendo contato com o pessoal das comunidades eclesial de base, um lugar de reflexão.

Adolescente, passei a representar a família numa comissão destinada a conseguir que o governo federal nos indenizasse pela terra perdida para a BR-472. A nossa casa havia sido destruída. Com a comissão vim a Porto Alegre pela primeira vez. Fomos ao extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) em busca dos nossos direitos. Uma luta sem fim. Éramos jogados de um lado a outro. Sempre apresentavam alguma desculpa para não pagar o que nos deviam. No final, acabaram nos indenizando com um valor bem menor do que valiam a terra e casa perdidas para a BR. Esta foi a primeira conquista concreta de uma luta em que participei.

Nesta época, eu já estava entrosada com algumas lideranças de movimentos sociais. Comecei a frequentar reuniões do sindicato dos trabalhadores rurais, que oferecia médico e dentista. Eu achava que ofereciam muito pouco. Ali o preconceito era grande. Eu, por exemplo, podia frequentar as reuniões, mas não me associar, simplesmente por ser mulher. Mulher no sindicato, só as viúvas, que herdavam o lugar de sócio do marido. Eu não entendia a razão desta discriminação. Ficava muito revoltada. Minha mãe também.

Aos 15 anos, comecei a participar da discussão sobre os direitos da mulher, direito de ser vista como trabalhadora do campo e poder se aposentar. A mulher cumpria uma jornada tripla: ordenhava as vacas, plantava e colhia as safras de soja, trigo, arroz ou de outro produto e, além disso, cuidava da casa, do marido e dos filhos. Em todos os documentos destas mulheres, inclusive no título eleitoral, constava que ela era “do lar ou dona de casa”, sem direito à aposentadoria. Hoje, a jornada de trabalho segue a mesma, mas hoje os documentos das mulheres da roça trazem, no espaço destinado à profissão, a informação de que ela é uma trabalhadora rural ou agricultora, com direito à aposentadoria e muitos outros direitos associativos.

Aos 16 anos, participei da organização da primeira comissão municipal das mulheres trabalhadoras rurais. Um ano depois, já havia várias comissões municipais e regionais. Em 1984, começamos a preparar a comissão estadual. Isto aconteceu no ano em que Margarida Maria Alves foi executada com um tiro de espingarda no rosto, na frente dos filhos. Margarida foi a primeira mulher no país a presidir um sindicato de trabalhadores rurais, o de Alagoas Grande, na Paraíba. Ela inspirou o nome do nosso movimento. Margarida era mulher e grande liderança, tinha o nome de uma flor, também feminina. A flor tem sementes, que germinadas produzem outras margaridas. Nós, as margaridas, germinaríamos novas comissões. O símbolo do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais traz uma mulher estilizada com chapéu, rodeada de pétalas amarelas, portando uma enxada na mão direita. A mulher está no centro do símbolo.

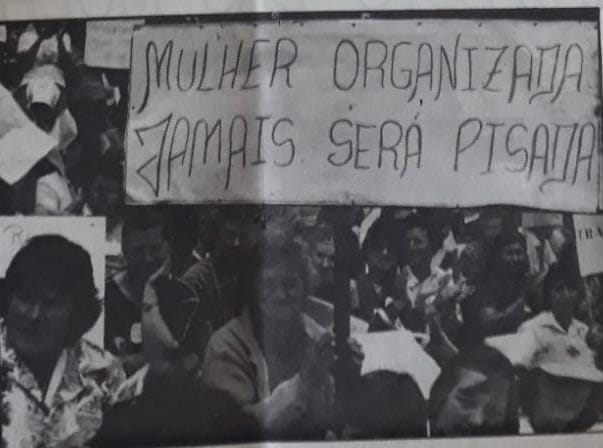

Blindamos nosso movimento. Nele cabiam apenas mulheres. Homem não entrava. Nada de padre, prefeito, político ou sindicalista pelego. Eles insistiam. Nós dizíamos que eles poderiam apoiar o nosso movimento, mas não integrá-lo. Ele era só nosso, voltado às nossas reivindicações. Nós precisávamos ter autonomia, criar e defender nossas pautas. As mulheres tiveram muita coragem. Enfrentaram os maridos que queriam proibi-las de participar da comissão. Elas resistiram. Iam para as reuniões cansadas e muitas vezes com os filhos.

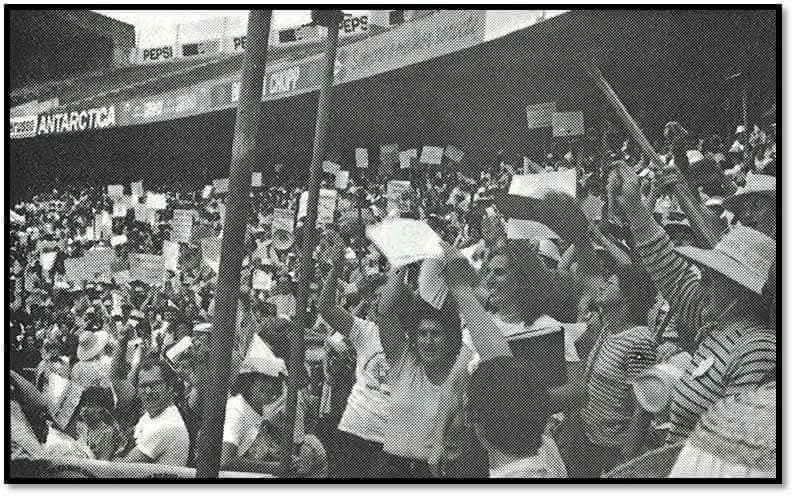

Em 1985, o Movimento das Margaridas – o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul – organizou o Primeiro Encontro Estadual das Trabalhadoras Rurais, as Margaridas. Pensávamos em reunir todas no Auditório da Assembleia Legislativa. Poucos dias antes da data marcada, 17 de outubro de 1985, vimos que isto não seria possível. O número de participantes era muito maior do que esperávamos. Dez mil trabalhadoras rurais se organizaram para conseguir o dinheiro da viagem. Venderam artesanatos, comidas e rifas. Conseguiram alugar os ônibus e vir para Porto Alegre. A comida elas trouxeram em suas marmitas. O Encontro foi transferido para o Estádio Beira-Rio. Eu participei de todas essas etapas.

O encontro foi grandioso. Sempre que me lembro da alegria e determinação das margaridas, me emociono muito. Foi incrível ver as mulheres, com suas roupas e seus chapéus usados na roça, ali no Gigante da Beira-Rio, votando e aprovando a nossa pauta de reivindicações. E ninguém pode imaginar a comoção vivida por todas nós e pelos muitos homens que estavam ali, assistindo de boca fechada, as dez mil mulheres cantarem o hino do movimento. Havíamos feito um concurso para a criação do nosso Hino. A vencedora foi a Rosa Maria Lorenzatto Tress, que futuramente presidiria o Sindicato das Trabalhadoras Rurais de Casca, primeiro presidido por mulher do RS. Uma coisa interessante é que o Hino afirma que do movimento participam mulheres sem distinção de raças e cores, apesar de, naquela época, ainda não ter uma discussão ampla sobre os preconceitos, que já existiam, mas sobre eles não se falava muito.

O Gigante estremeceu com as nossas vozes. Todas cantamos o Hino das Margaridas, emocionadas, com lágrimas nos olhos. No palco, nos acompanhando com sua gaita, estava um dos poucos homens com permissão para integrar o nosso Encontro: o gaiteiro Valdemar Pandolfo, marido da Veatriz, que era da coordenação do Movimento, também de Três de Maio. Nós o chamávamos de “Margarido”. Continuamos cantando na saída do estádio e no caminho para o centro de Porto Alegre, para onde caminhamos de mãos dadas. Seguimos cantando, também, nos ônibus de volta para nossas casas.

Num gesto humilde e honesto

Sem distinção de raças e cores

Convocamos a mulher do campo

Para mostrar os seus valores

Estribilho:

Trabalhadora rural

É hora de se levantar

Unidas vamos lutar

Nossos direitos vamos conquistar

Mulher da roça vem enfrentando

Uma enorme batalha de dor

Além de ser discriminada

É esquecida e desamparada

O movimento de organização

Da mulher trabalhadora rural

Está lutando firmemente

Para acabar com este mal

Autoria de: Rosa Tress

Em 1986, as trabalhadoras rurais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina foram de ônibus para Brasília. Tínhamos marcadas reuniões em vários ministérios. Era a época da Constituinte e a nossa principal missão era entregar ao ministro da Previdência, o abaixo assinado com 120 mil assinaturas, coletadas em folhas de papel almoço, com as nossas reivindicações. Queríamos participar das discussões sobre a nova Previdência, prometida pelo governo José Sarney.

A audiência para a entrega do documento ocorreu na sala de reuniões, que ficava no oitavo andar do Ministério. O ministro Raphael de Almeida Magalhães começou a tergiversar, sem dar respostas diretas à nossa pauta. Sentindo que sairíamos de mãos vazias da audiência, uma das trabalhadoras rurais – infelizmente, não lembro o nome dela – levantou, fechou a porta de entrada, retirou a chave e anunciou: “Ministro, o senhor está sequestrado. Não sairemos daqui até que o senhor abra uma vaga para nós na Comissão, que vai discutir a nova estrutura da Previdência. Se for preciso, dormiremos aqui”. Foi um momento de alta tensão. Se aquilo vazasse para a imprensa seria um bafafá. Se tornaria assunto nacional, dando maior visibilidade ao Movimento das Margaridas.

O ministro ainda tentou negar o pedido, dizendo que a Comissão seria uma Comissão integrada por Notáveis. Uma Comissão de especialistas em previdência. Mas quem melhor do que as trabalhadoras rurais, esquecidas pela Previdência, saberiam expor e defender suas reivindicações? Quem melhor do que as que tinham as mãos calejadas de tanto trabalho, sem reconhecimento? As mulheres fizeram fila para que o ministro passasse as suas mãos sobre as delas e sentisse os calos, deixados pelo trabalho no campo. Enquanto isto, elas perguntavam a ele:

Trabalho ou não trabalho? As mãos são de trabalhadoras ou não são? Se somos trabalhadoras, por que nos nossos documentos aparecemos como donas de casa, sem direito à aposentadoria?

Afinal, o ministro concordou em abrir vaga na Comissão para uma trabalhadora rural. O nome da representante deveria ser informado até o dia seguinte.

Mesmo desconfiando que o ministro não manteria a palavra dada, resolvemos apostar. Voltamos para o nosso alojamento na Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais) e realizamos uma assembleia para debater quem tinha mais conhecimentos sobre previdência social e poderia representar as Margaridas na Comissão de Notáveis. As gaúchas me indicaram como sua representante. E as catarinenses, a Luci (Luci Teresinha Koswoski Choinaki). Ela seria, no futuro, a primeira agricultora eleita deputada estadual e federal. Houve a votação e eu venci. Meu nome foi indicado para a Comissão, que trataria da previdência e das finanças públicas.

O presidente José Sarney empossaria os “notáveis” numa cerimônia no Palácio do Planalto. Eu tinha 19 anos. Cheguei para a posse, vestindo jeans e tênis. Fui barrada na entrada. Na cerimônia só eram permitidas mulheres em traje social. Protestei. Afinal, eu era a representante das mulheres trabalhadoras rurais e estava ali para tomar posse como os demais integrantes da comissão. Protestei e protestei. Não saí dali. Compliquei a entrada de outros convidados. Afinal, me deixaram entrar de jeans e tênis.

Só quando entrei na fila para cumprimentar o presidente, me dei conta de que estava de mãos vazias, sem o documento com as reivindicações das trabalhadoras rurais, que deveria entregar ao Sarney. Foi um momento triste e estressante. Eu pensava: o que vou fazer? O que vou fazer, sem a pauta? Então, me lembrei que estava com o bótom, que trazia a reprodução do nosso símbolo e a frase “do sangue da Margarida, muitas margaridas nascerão”. Decidi entregá-lo ao presidente. Foi o que fiz ao chegar a minha vez de cumprimentá-lo. Ele pegou o bótom meio sem jeito e me disse: “A mocinha não vai querer que eu use isto”. Me indignei. Respondi: “Não. Eu só quero que o senhor mande prender o assassino da Margarida”. E continuei falando, fazendo um discurso, até me pedirem para parar.

Participei da elaboração do anteprojeto da Previdência, entregue à Constituinte, que incorporou à Constituição o conceito de previdência social como de seguridade social. Toda a pauta das trabalhadoras rurais foi aceita. A Lei da Previdência mudou a vida no campo de forma significativa. Foi uma época de grandes conquistas. As mulheres obtiveram reconhecimento profissional, direito à sindicalização, a participar da direção de escolas e sindicatos. Hoje as Margaridas estão dentro das estruturas formais do Movimento Sindical e em outros. Atualmente, boa parte dos que permanecem no meio rural são aposentados, que vivem de duas aposentadorias, a do homem e a da mulher.

A partir daí segui a minha luta pela melhoria de vida das mulheres e pelo fim dos preconceitos que ainda existem. O campo é muito conservador e as famílias vivem isoladas, o que possibilita “esconder” a violência doméstica. Como enfrentar problemas como estes? Voltando a fortalecer os movimentos autônomos, compostos somente por mulheres, que unidas deem segurança às vítimas para lutar e enfrentar o machismo. As mulheres do campo e da cidade ainda precisam avançar nas questões ambientais, na participação política em pé de igualdade com os homens e na luta contra a violência de gênero.

Este período de grandes avanços, que liberou as mulheres do campo, nunca foi corretamente valorizado por políticos, estudiosos e acadêmicos. Isto sempre me incomodou muito. Decidi que, neste ano, vou resgatar a memória da luta e das conquistas da década de 1980 e seguir dialogando com os diversos grupos sociais, políticos e estatais para poder avançar nas conquistas femininas. Não existe nada mais produtivo do que o diálogo. Por meio dele, chegamos ao convencimento. Se no século passado, conquistamos grandes direitos, que exigiram investimento estatal, não há razão alguma para não avançarmos em igualdade e diversidade, em plena era tecnológica e de avanços na área da saúde. Os dias precisam ser mais leves, física e sentimentalmente, para as mulheres da roça. Algo perfeitamente possível.